|

| 四川省农业科学院水产研究所位于宜宾市长宁县龙头镇基地的繁育车间 |

四川新闻网消息(周瑜原 秦旭 摄影报道)6月27日下午,“访长江首城 看宜路精彩”一月一主题6月主题采访活动媒体团一行走进长宁县,聚焦当地长江上游生态屏障建设。

|

当日,媒体团一行来到宜宾市长宁县龙头镇的四川省农业科学院水产研究所,现场3名工作人员将一尾重达30斤的性成熟长江鲟按住,并且通过微创手术植入超声波标记。

据了解,四川省农业科学院水产研究所始建于1977年,地处成都、宜宾两地,总占地面积400多亩,其中试验鱼池150亩,小二型水库一座。该所不仅对误捕、受伤、搁浅、罚没的长江上游的珍稀特有鱼类及时进行救治、暂养、驯养和放流,还兼顾长江鲟、胭脂鱼、圆口铜鱼等珍稀特有鱼类保种、人工繁育攻关、增殖放流等工作,目前已实现30余种珍稀特有鱼类的人工繁育。该研究所主要开展长江上游珍稀特有鱼类种质资源研究、增殖放流及评估、开发利用与保护 、资源调查及监测等工作,这里是农业农村部长江上游珍稀特有鱼类保护基地,是保存鱼类种质资源“基因库”。

宜宾的18尾长江鲟原种都捕捞于上世纪90年代左右,为恢复长江鲟种群作出了巨大贡献。历年来宜宾增殖放流长江水域的长江鲟,均来自该基地长宁中心、宜宾中心及合作机构宜宾珍稀水生动物研究所。宜宾基地目前有长江鲟亲鱼1500尾、胭脂鱼70尾、岩原鲤300组、中华倒刺鲃1000组等多种长江上游珍稀鱼类,同时每年可投放长江鲟水花(刚孵出的鱼苗)近200万个,能培育长江鲟规格苗(20厘米以上)近10万尾。

四川省农科院水产研究所副所长周波介绍,目前,全国仅有19尾长江鲟原种,其中18尾在四川宜宾,另一尾在湖北武汉,可以说宜宾是长江鲟的“老家”。长江宜宾段原有三种鲟鱼,分别是中华鲟、白鲟和长江鲟。中华鲟是洄游生物,因长江下游水电站建设无法返回宜宾段,而白鲟已经被宣布野外灭绝。这里是长江上游唯一的部省共建保护基地,已培育了长江鲟、胭脂鱼、岩原鲤、中华倒刺鲃等十余种珍稀特有鱼类。保护基地选址在宜宾长宁,是因为这里水量充沛、水质较好。而对于当地人来说,如何利用好优质的环境和科研机构技术,发展特色产业助力乡村振兴,也是他们思考的问题。为此,依托四川省农业科学院水产研究所打造长江上游名特优水产种业园区,成为龙头镇的探索。

周波说:“长江鲟是国家一级保护动物,新苗第一年可以长到1斤左右,此后生长速度开始加快,每年可长3斤左右,生长周期达到高峰后开始变慢,总的生命周期在五六十年左右。一尾10年龄长江鲟的养殖成本约3.5万元,目前的人工繁殖的长江鲟只能放归长江,不能买卖、宰杀,市场售卖的鲟鱼一般是杂交鲟鱼或者俄罗斯鲟。通过近年来的保护举措,成功实现了江鲟人工繁殖技术,目前长江鲟不可能成为被灭绝的国家一级保护动物。”

|

龙头镇党委书记杨卫平表示,龙头镇以前是长宁县最大的工业镇,近几年在保护生态环境的同时进行产业转型,以冷水鱼养殖抓水产、以温泉发展带动文旅产业。根据规划,长江上游名特优水产种业园区将以技术带动产业发展,规划总面积约8900亩,目前园区项目正陆续投用。

|

| 护林员巡山清除路边杂草 |

随后媒体团一行来到长宁县国有林场后河管护工作站,该站位于长宁县铜锣镇和龙头镇交界,区域内管理森林面积近3000亩。现有3名护林员。其主要职责为宣传天然林保护政策和有关法律法规;对责任区内的森林资源进行巡护,保护责任区内的林地资源不受破坏,对责任区内的森林资源实施保护、培育、利用。

长宁县坚持生态优先、绿色发展,着力打造长江上游生态保护示范区,持续推进森林资源的保护和可持续利用。2022年,长宁县被批准成为全省首批11个林草碳汇项目开发试点县之一,国有林场后河管护站的工作职责增加了碳汇开发新任务。在省、市、县专家组的指导下,管护站工作人员按照碳汇开发要求,积极开展碳汇试点工作。

|

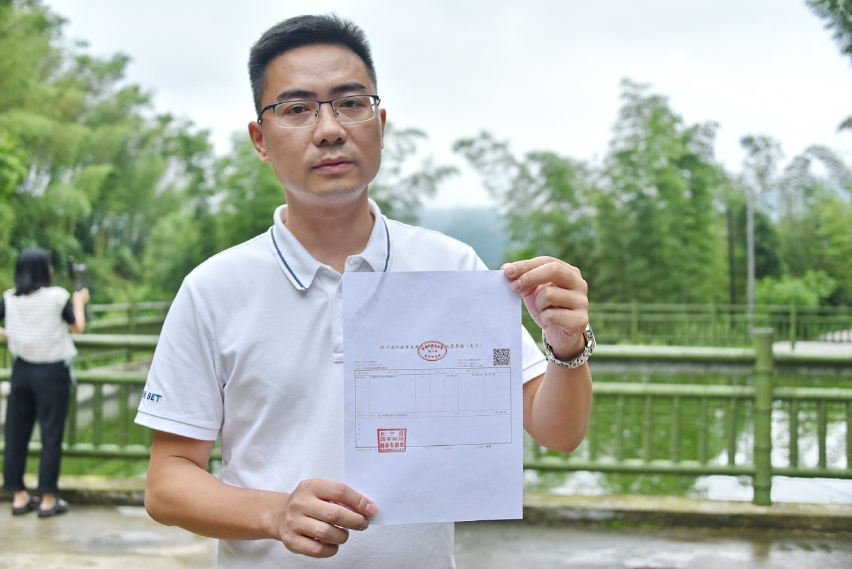

| 展示“卖碳”发票 |

2022年11月,国际竹业品牌博览会在宜宾召开,会议积极贯彻落实“碳达峰碳中和”战略,经权威机构测算大会预计产生碳排放99.49吨,通过即将开展“零碳行”植竹活动中和26.19吨,购买长宁县国有林场后河管护站开发的竹林碳汇量73.34吨,实现了碳中和,成为宜宾市首个大型会议“零碳会议”,长宁县国有林场后河管护站也成为全省第一个靠“卖碳”实现生态价值变现的基层管护站。

当前,在市林竹局对长宁县林竹碳汇工作的业务指导下,经相关程序,确定了谱尼测试集团北京检验认证科学研究院有限公司编制《长宁县竹林碳汇项目开发试点实施方案》,县国有林场对照方案中明确的实施内容,持续加大竹林碳汇开发力度,进一步加强竹林抚育管理,收集存贮相关碳汇数据信息,为实现竹林生态价值的变现奠定坚实的基础。

长宁生态环境局副局长张燕介绍,长宁县始终坚持生态优先、绿色低碳发展,统筹推进经济社会高质量发展和高水平保护,加快建设美丽四川建设先行试点县,不断彰显美丽长宁“生态之美”。

实施生物多样性保护,严格执行长江“十年禁渔”政策,持续开展生物多样性调查、监测和评估,保护水生生物资源。依托长江上游自然保护区珍稀鱼类救护中心,加大对长江鲟、胭脂鱼等珍稀特有鱼类的救护、暂养和繁育。

开展水质提升工作,严格执行河湖长制,压实14条河流140名河长责任,常态化开展河湖清“四乱”、巡河护河等行动。今年上半年,长宁县楠木沟大桥省控断面水质为Ⅱ类,集中式饮用水源地水质达标率为100%。

强化水生态修复,统筹水生态、水环境、水资源治理,严格落实守护好一江清水三年行动方案。总投资25.3亿元,谋划实施淯江河(碧玉溪)综合治理、淯江西岸生态治理等18个生态修复项目,筑牢长江上游生态屏障,确保一江清水永续东流。

下一步,长宁县将进一步树立上游意识,扛牢上游担当,加强生态治理和生物多样性保护,擦亮生态底色,绘就美丽长宁新画卷。